- · 安徽史学版面费是多少[08/03]

- · 《安徽史学》投稿方式[08/03]

- · 《安徽史学》期刊栏目设[08/03]

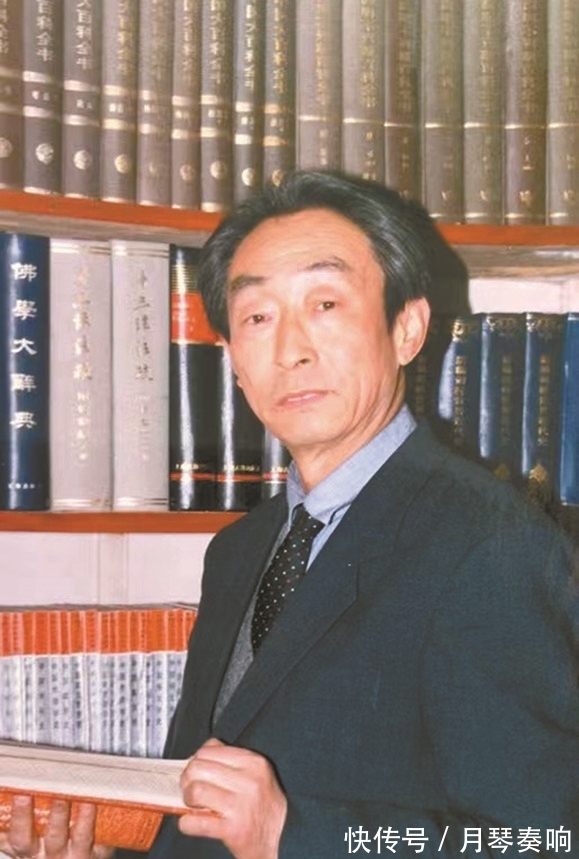

佘树声:桑榆非晚 初心不改(3)

作者:网站采编关键词:

摘要:长达23年的坎坷遭遇,佘树声默默地挺了过来。是什么力量让他在困境中坚持下来?佘树声淡淡地说:“我一直笃信马克思主义,马克思主义已化入我的骨

长达23年的坎坷遭遇,佘树声默默地挺了过来。是什么力量让他在困境中坚持下来?佘树声淡淡地说:“我一直笃信马克思主义,马克思主义已化入我的骨髓与灵魂。每个人都有命运赋予自己要走的路。这条路有时候宽阔,有时候狭窄。实现梦想的道路不会一帆风顺,只要初心不改,活得够长,梦想一定能够实现。”讲完,老人沉默了几秒,表情凝重……

彭树智教授曾经担任过西北大学历史系主任,他有着这样的学术评价:“历史哲学不但有它严密的理论层次,而且还有它行动的实践层次。历史工作者有了价值取向,还应当努力将他所选择的有意义的价值取向予以实现。历史哲学是理论性的,又是实践性的。历史工作者具有历史哲学的素养,其本身就要求在理论与实践的结合上赋予历史科学以时代精神。”“我国历史科学要站在世界现代史学的前列,有赖于历史理论的突破,而这种理论的突破,在很大程度上有赖于历史哲学的创新。”

然而,佘树声的学术之路并非一帆风顺。由于政治环境的影响,1956年,佘树声被送往马栏农场劳动教养。解除劳教后,他开始在农场包谷地赶野鸡。在重读《资本论》之余,佘树声写信给母亲,把《诸子集成》寄给他。在山野广袤的包谷林里,佘树声一边吆着野鸡,一边写着诸子札记。

“莫道桑榆晚,为霞尚满天。”走在朱雀路西安博物院附近,时常会碰见一位精神矍铄的老人。“只要天气好,每天我都会从陕西省社会科学院走到省体育场锻炼身体,绕一圈后再到小雁塔。塔院幽静,环境好,我坐下来,歇一会,然后走回家。”说这话的老者满头银发,身体硬朗,他就是93岁的陕西省社会科学院研究员佘树声。正是因为每天坚持锻炼,老人家对自己的健康状况很是自信。“我这身子骨还行,腿脚灵便。从80岁到前不久,已经跌倒4次了,但都无大碍,很快就康复了。前几年还能爬山。现在子女不让我爬山了,只能到小雁塔转转。”

令佘树声印象深刻的是崔则谦老师的晋中方言。老师在课堂上概述历史演进的规律性,当讲到原始社会的婚姻形式时,崔则谦老师用浓重的晋中口音说:“这一伙伙和那伙伙结婚。”佘树声模仿老师当年鼻音很重的腔调,喜不自胜。“后来我看了摩尔根的《古代社会》和恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》后,方才恍然大悟内容的来源。崔则谦老师对历史的深刻认识和真知灼见,成为开启佘树声走进历史哲学思维之门的第一把钥匙。崔老师还将《十批判书》给他看,并指导他看《资治通鉴》。

佘树声出生于安徽亳州,小时候,每到盛夏,先生的祖父都会将一摞摞藏书搬到屋外晾晒。“祖父的祖上是徽商。徽商爱读书,白天经商,晚上读书,在商旅途中也是时时忘不了读书。”佘树声说,爱读书成为徽商“贾而好儒”的特色。在屋檐下晾晒的一排排藏书,像一粒粒种子,埋藏在他童年的记忆中。

1988年12月23日的《人民日报》刊登了中国社会科学院近代史研究所研究员蒋大椿的文章《宏观历史研究的可喜收获——读佘树声的〈历史哲学〉》。作者认为,佘树声的著作以整个人类历史的纵横发展作为考察范围,提出在历史的多元多样性基础上存在各种各样的文化模式,它们大体上循着“融合—提高”“消失—转移”“复兴—发展”三种形式及其交叉的历史道路而有规律地变化和发展着。这一认识既坚持历史存在的统一规律,又力图更广泛地从宏观上揭示历史全貌,从而给人以启发。在蒋大椿看来,佘树声关于历史变异的多种形式,丰富了马克思主义的历史规律理论。在理论认识与历史实际的结合中,坚持和发展了历史唯物主义原理。

“艾思奇的《大众哲学》,以简洁的语言和文笔,浅显的事例,娓娓道来。对什么是哲学、唯心论、二元论和唯物论,哲学与日常生活的关系,辩证唯物论的认识论,唯物辩证法的基本规律及唯物辩证法的主要范畴等,逐一进行了系统的介绍和阐明,让我眼界大开。布哈林的《唯物主义》、毛泽东的《新民主主义论》、胡绳的《新人生观讲话》我都喜欢读。这些书不仅改变了我的人生观,更促使我付诸实践,改变了我的人生道路。”佘树声扬起的眉毛跳动着,如孩童般兴奋。

“历史唯物主义是马克思主义学说的重要组成部分,其中对于人类社会历史发展规律的探索和揭示,乃是历史唯物论的核心内容之一。马克思和恩格斯所创立的历史哲学体系,和一切唯心主义的历史哲学有着本质区别,这是因为他们把历史哲学破天荒地建立在作为无产阶级世界观的历史唯物主义和辩证唯物主义的基础上面,这样就使历史哲学变成了真正的科学,历史哲学由此也才能真正担负起解开历史的存在和发展之谜的重任。”谈起历史哲学,佘树声如数家珍。

文章来源:《安徽史学》 网址: http://www.anhuishixuezz.cn/zonghexinwen/2022/0601/516.html