- · 安徽史学版面费是多少[08/03]

- · 《安徽史学》投稿方式[08/03]

- · 《安徽史学》期刊栏目设[08/03]

痛心!著名历史学家去世,曾获“人文诺贝尔奖(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:《士与中国文化》是余英时最负盛名的一本著作,是极为重要的史学书目,亦是研究中国古代「士」的经典书。作者采用专题研究的方式展示「士」在中国

《士与中国文化》是余英时最负盛名的一本著作,是极为重要的史学书目,亦是研究中国古代「士」的经典书。作者采用专题研究的方式展示「士」在中国文化史上的特殊地位,其基本观点是把「士」看作中国文化传统中的一个相对的「未定项」——即承认「士」有社会属性但并非完全不能超越者,而中国文化之所以能一再地超越自己的限制,则正是凭借着此一「未定项」。作者:余英时出版社:上海人民出版社出版时间:2013年

「人——不是一生下来就是『分子』的。当人变成分子的时候,是一个非常凄苦的过程。」(尘元《在语词的密林里》)

其研究方向主要为中国历史,擅长以现代学术方法诠释中国传统思想,特别在思想史和文化史方面,可谓是开创性人物,著作多达数十种,尤以《士与中国文化》《朱熹的历史世界:宋代士大夫政治文化的研究》《论戴震与章学诚:清代中期学术思想史研究》等书为人所称道。

大师也是如此。数量太多便没有意义,「人人都是大师,那谁是小师呢」?

「知识分子是社会中具有特定公共角色的个人,不能只化约为面孔模糊的专业人士,只从事她/他那一行的能干成员。我认为,对我来说主要的事实是,知识分子是具有能力『向』公众以及『为』公众来代表、具现、表明讯息、观点、态度、哲学或意见的个人。」(《知识分子论》)

这就像美国的文化批评家爱德华·萨义德(Edward Waefie Said)所说:

「把『人』变成『分子』会有意想不到的灾难性的后果。」

「Intellectual」会根据这些价值来对社会上的不合理问题进行批判,同时努力推动这些价值的充分实现。

不过,余先生虽然声誉卓著、著作等身,但他最值得人敬佩的地方并不仅仅是这些成就——

这一传统一直延续到20世纪初,随着科举消亡与清代灭亡而经历了一次巨大断裂,士本身不复存在,可其精神却传承下来,与科学民主的精神合流,成为了当代知识人一些重要精神——「有志于道」、「克己为人」及「个体尊严」的来源。

余先生的目的是要恢复知识分子作为人的尊严,使他们「人」的部分重新受到尊重,解除语言对思想的限制。

余先生1930年生于天津,学生时代就读于香港新亚书院和哈佛大学,跟随钱穆先生与杨联陞先生修习历史。

其他学者也有过类似的论述:

很多人希望被称为「大师」,在实质上却背离了这点,这是「精神空虚」的表现。

因此,余先生提倡,要将「知识分子」变为「知识人」:

事实上,知识分子这个词本身是外来词汇,自英文的「Intellectual」翻译而来。

稍经思考便可以想到一连串,比如「积极分子」、「反对分子」、「贪污分子」、「黑帮分子」等等。

某些学者精神空虚,于是便需要有些东西来填补。成为大师,便可以获得极大的满足感,填上这个窟窿。

但不要忘了,明朝末年时,官封得太多,所谓「都督多似狗,职方满街走」,哪里都是高官,通货膨胀后,官职就一文不值了。

毕业后,他先后于密歇根大学、哈佛大学、耶鲁大学任教,并担任过香港新亚书院院长、香港中文大学副校长及普林斯顿大学讲座教授,在史学领域有着极为重要的影响力。

而这一词汇刚进入中国时,当时的翻译者并未找到中国传统中可以与这类人对应的词汇,因而便使用了「知识阶级」和「知识分子」来指代。

「『知识人』这个名词是我现在提倡的。讲知识人等于中国人讲读书人一样,讲政治人、经济人、文化人都可以,为什么不能用知识人呢?我的意思是人的地位要受到尊重,我要恢复人的尊严,因为语言是影响很大的东西,语言限制你的思想,用暴力语言,就是鼓动暴力。」

有多少人会不再痴迷于大师和他人崇拜,选择走上真正的「知识人」之路呢?

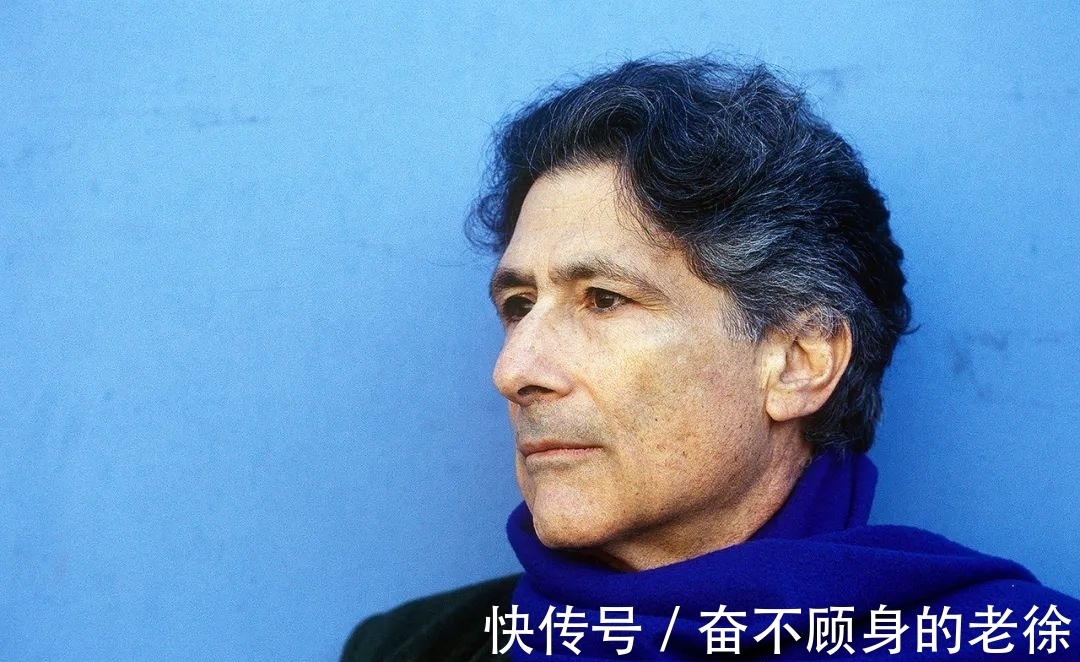

余英时曾说:「在这个时代我能做什么,那就是做自己。我没有英雄崇拜,也不会自愧不如,因为我天生就只有这么多本钱,只有这么多才力。......,尽力完成自我,同时也知道尊重别人,这是所谓『博学』。」图片来源:Tang Prize

他很认可1947年《求解作文两用英汉模范字典》中对「Intellectual」的翻译——「智士」。

他作为一名「知识人」而非「知识分子」的光辉精神,更为人所敬仰。

文章来源:《安徽史学》 网址: http://www.anhuishixuezz.cn/zonghexinwen/2022/0524/513.html

上一篇:历史学家余英时在睡梦中离世 享年91岁

下一篇:著名历史学家余英时逝世,享年91岁