- · 安徽史学版面费是多少[08/03]

- · 《安徽史学》投稿方式[08/03]

- · 《安徽史学》期刊栏目设[08/03]

痛心!著名历史学家去世,曾获“人文诺贝尔奖

作者:网站采编关键词:

摘要:余先生就论述过南宋时期,士人代表朱熹在《封事》和《奏札》中,反复要求皇帝除旧布新,重建一个合理秩序的意见。 「Intellectual」一词在现代西方通常不单单指有知识的人,而是被

余先生就论述过南宋时期,士人代表朱熹在《封事》和《奏札》中,反复要求皇帝除旧布新,重建一个合理秩序的意见。

「Intellectual」一词在现代西方通常不单单指有知识的人,而是被理解为人类社会各种基本价值(如自由、公平、民主等)的维护者。

用余先生的话来说:

然而,知识分子也是分子,可知识分子恰恰是最需要独立精神的人。

古代士人大多会有一种「得君行道」(有才识的人得到开明君主的信任,得以推行自己的政治主张和计划)的想法,有「以天下为己任」的气概。

余先生不喜欢别人用「知识分子」来称呼他,甚至不喜欢知识分子这个词本身。

但或许余先生会在某处继续观看着,与我们一起,等待着未来答案的揭晓。

试问,我们平日里大多会用「分子」一词来称呼哪些人?

此外,余先生更不喜欢别人的过度崇拜和吹捧,他曾表示:

现在,余先生的身影渐渐独自远去,可我们知道,这样的尊严与精神已然传递过来。

这样的做法与其内核都和当代知识人相通。

目前还无人知晓。

著名史学家余英时先生于当地时间2021年8月1日早间,在美国寓所睡梦中安然逝世,享年91岁。

当别人问他为什么的时候,他表示重要的是做「有尊严的知识人」。

事实也是如此。

但余先生看来,「Intellectual」在中国文化语境中是有对应词的,那就是「士」:

余英时谈到:「『士』 的传统虽然在现代结构中消失了,『士』的幽灵却仍然以种种方式,或深或浅地缠绕在现代中国知识人的身上。『五四』时代知识人追求『民主』与『 科学』,若从行为模式上作深入观察,仍不脱『士以天下为己任』 的流风余韵。」图片来源:Sohu

他本人学富五车,在面对各种社会与历史问题时,保持着积极发声的姿态,却始终不愿过多承担虚名与他人的崇拜,也不想被人称为「大师」。

余先生认为这种重点的转移意味着「士」的传统内部在不停地进行着断裂与更新。

而余先生自己,正是这种精神的承继者。

因为知识分子中的「分子」,似乎总带有着一种别样的意味。

作为一个人,尤其是一个知识人,最重要的是把自己当成一个人,而不是大师或神,量力而为,既不盲目服从权威,也要为自己和他人的合理权利而据理力争,即——「做一个有尊严的知识人」。

「我没有崇拜某一个圣人,我不崇拜孔子、孟子、朱熹,只是觉得在中国精神史上,这些人丰富了中国人的精神生活,从内心欣赏他们,尊敬他们。」

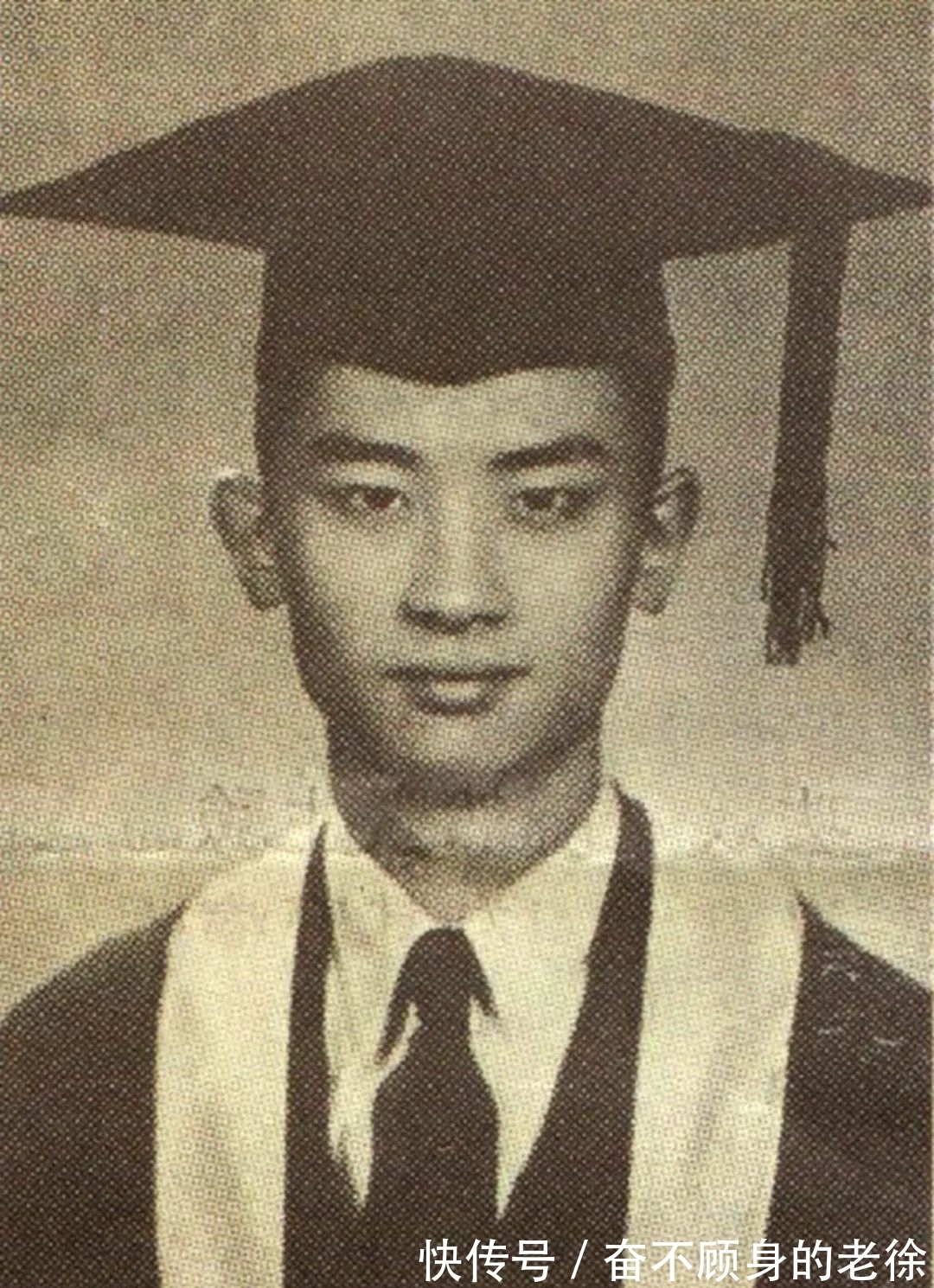

余英时于香港新亚书院毕业时的照片。图片来源:知乎

一位先生悄然离开了。

「熟悉中国文化史的人不难看出:西方学人所刻画的『知识分子』的基本性格竟和中国的『士』极为相似。」

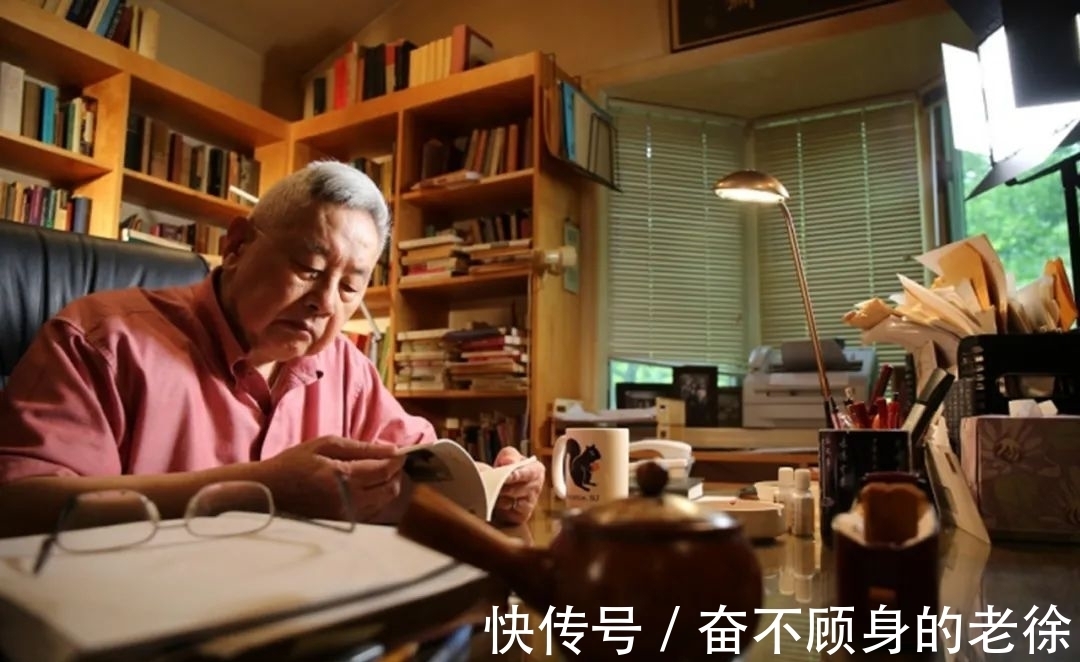

2006年,余英时荣获有着「人文诺贝尔奖」之称的「克鲁格人文与社会科学终身成就奖」(简称「克鲁格奖」);2014年,他又荣获有「东方诺贝尔奖」之称的首届唐奖汉学奖。图为2006年余英时获得克鲁格奖。图片来源:Sohu

在余先生这里,现代的知识人与传统的士是分不开的,他们之间甚至可以说是一种承续的关系。

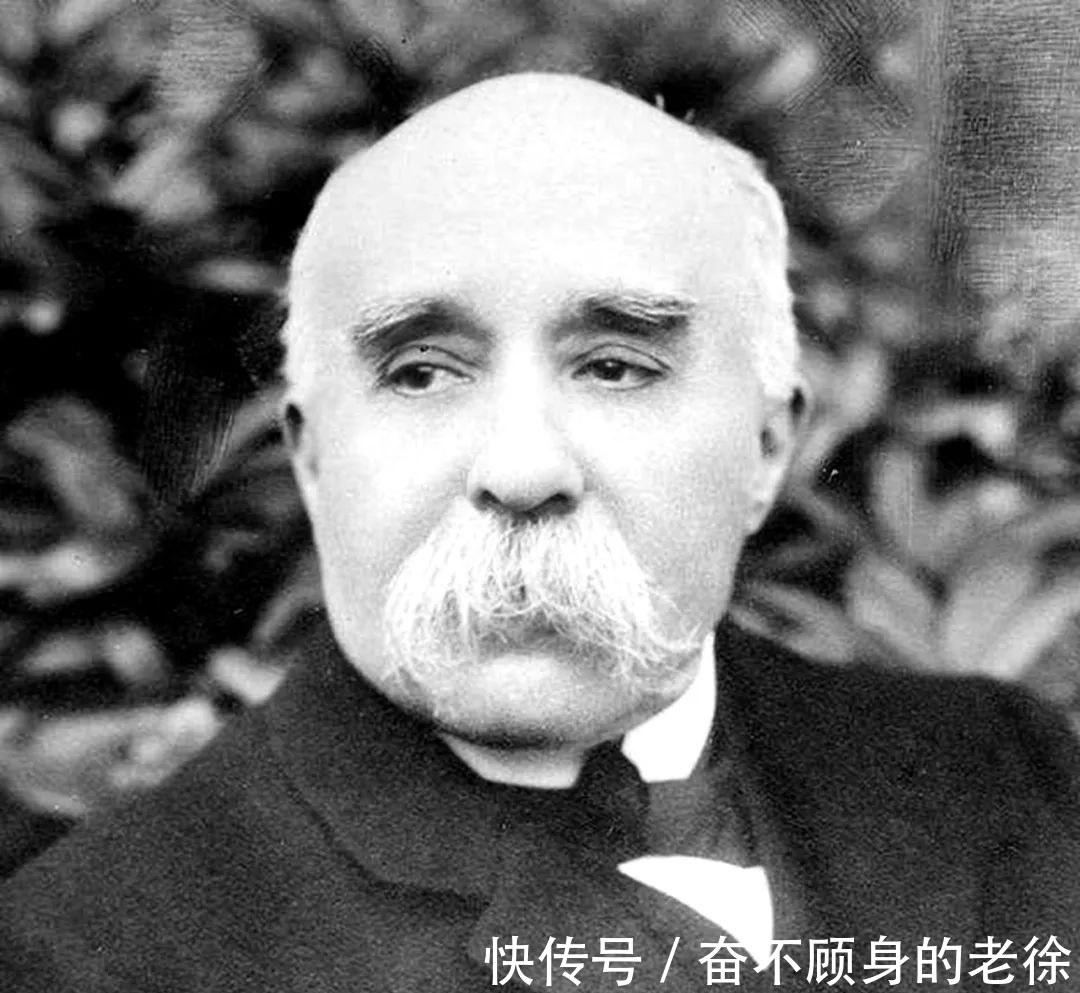

余英时在《士与中国文化》中,对于知识阶层的历史有一个简短的叙述:「『知识阶层』是西方近代的名词,它最初源于俄国的所谓『intelligentsia』。至于现在英文中的『intellectual』这个字,则起源甚迟,据学者考证,它大概是由法国『老虎总理』克雷门梭在一八九八年首次使用的。另一方面,俄国的『intelligentsia』也是一个相当新的观念,它出现于一八六〇年代中。不过俄国『知识阶层』的可以追溯到十八世纪的贵族阶级。」图为乔治·克里孟梭(Georges Clemenceau,1841 - 1929,旧译克雷门梭)。图片来源:Wikipedia

萨义德在《知识分子论》中还表示:「知识分子既不是调解者,也不是建立共识者,而是这样一个人:他或她全身投注于批评意识,不愿接受简单的处方、现成的陈腔滥调,或迎合讨好、与人方便地肯定权势者或传统者的说法或做法。不只是被动地不愿意,而是主动地愿意在公共场合这么说。」此外,他还提出了知识分子应具备的某些特质,诸如真正的知识分子应当是一些边缘人,一群流亡者,一些在面对问题的态度上不那么专业的业余人士等。图为萨义德。图片来源:Foreign Policy

文章来源:《安徽史学》 网址: http://www.anhuishixuezz.cn/zonghexinwen/2022/0524/513.html

上一篇:历史学家余英时在睡梦中离世 享年91岁

下一篇:著名历史学家余英时逝世,享年91岁